はじめに|近畿圏および大阪市内のマンション価格動向

新築マンション価格の推移

不動産経済研究所が毎月発表しているデータによると、大阪の新築マンション市場は、2020年から2024年は1973年の調査開始以降の最高値を5年連続で更新し、大きく価格を上げるトレンドでした。こうなった原因を整理してみます。

A)需要サイド

(1)超低金利・実質金利の低さ:金利が上がっても歴史的に見ると低位で推移しており、購入余力を下支え。

(2)高所得層・共働き世帯の増加:都市部での実需(とくに駅近・都心)に強い買い意欲。

(3)円安・インバウンド/投資需要:円安による相対的な割安感や、都市部の賃貸需要の強さを背景に投資需要が下支え。

B)供給サイド

(1)ロシア—ウクライナ戦争に起因する輸入資材価格の上昇:金属・木材・燃料などの国際市況上昇と物流混乱に加え、為替の影響も重なり、建材原価が上昇。見積りの上振れ分や価格変動リスクのマージンが販売価格を押し上げ。

(2)万博を見据えた同時多発的な都市開発:大阪・関西万博や関連再開発で工事が重なり、施工体制がひっ迫 → 人員不足・人件費上昇・工期長期化。下請確保コストや待機コストも増え、販売価格に転嫁されやすい。

(3)用地価格の上昇(地価)と希少性:都心・駅前の地価は上昇が続き、用地取得競争も激化。仕入れコストが販売価格に転嫁。

(4)許認可・近隣調整の長期化:企画〜認可〜着工までの期間が伸び、資金調達コストやリスクプレミアム(不確実性の上乗せ)が価格に反映。

(5)供給戸数の抑制・大型再開発への偏り:総供給が絞られ、とくに好立地の新規は希少化して価格が硬直的に。

(6)デベロッパーの在庫リスク管理:短期で売り切るための絞り込み供給・段階的値上げなど、値付け戦略が強含みを維持。

C)制度・商品仕様からの原因

他にも、法的規制の強化や社会情勢の変化などからも、以下のように価格上昇要因を上げることができます。

(1)省エネ・環境対応の高度化(省エネ基準、ZEH‑M 等)

(2)BCP/防災・セキュリティ強化(免震・非常用電源 等)

(3)共用部・IoTの高付加価値化(ワークラウンジ、スマートホーム 等)

不動産経済研究所の2024年12月度データによると、2024年末時点で大阪市内の新築マンションの平均価格は前年同月比42.8%アップの5,692万円、㎡単価では29.2%アップの119.8万円という急激な価格上昇が続いており、多くの購入希望者が新築マンションへ手が届きにくい状況となっています。

近畿圏の平均世帯年収約750万円程度とのことで、一般的な住宅ローンの借入限度額は、年収の5倍から7倍程度とされていますので、5250万円が限度額です。(A-2)の高所得層・共働き世帯の増加の影響が有っても、すでに平均的な収入の世帯では平均価格のマンションを買うのが難しいという状況になっています。

また2024年3月より日銀がマイナス金利政策を解除したことにより「金利のある世界」となり、(A-1)の金利についての前提が、少しずつ変わってきています。今後の金利動向は政治的な状況により大きく変わりそうなため注視していく必要があります。

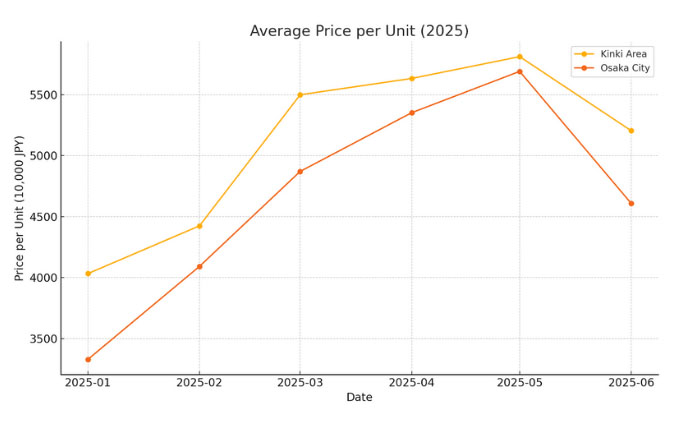

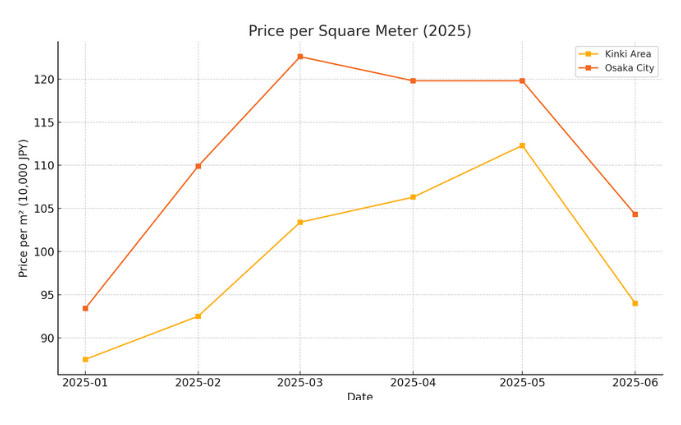

こういった情勢を反映してか、下記の2025年1月~6月の近畿圏および大阪市での価格のグラフを見ると、少し下がってきているのが分かります。いずれも5月をピークに価格が落ちています。

平米単価でみると、大阪市の単価は3月に、近畿圏でも5月をピークにしているのが見て取れます。

まだ1ヶ月だけの価格の下落動向ですし、個別の物件の供給状況により数値はかなり上下しますので、長期的な動向は注視すべきですが、一つの動きとして認識しておくべき状況といえます。

新築未入居マンションの存在感

新築未入居マンションとは、建築が完了してから1年以内で、まだ誰も居住していない分譲マンションを指します。法的には新築扱いとなる物件もあれば、完成から1年を経過して築浅物件として扱われるケースもあります。

これらの物件の特徴は、モデルルーム同様の内装仕様を保ちながら即入居が可能な点です。通常の新築分譲マンションでは完成まで数年を要することが多い中、未入居物件なら購入手続き完了後すぐに新生活をスタートできます。

不動産購入を急ぐ方にとっては、入居タイミングの自由度が高いという魅力もあります。

なぜ今、"新築未入居マンション"に注目するべきなのか

現在の大阪マンション市場では、平均価格は5,500万円、㎡単価は94.8万円でともに3カ月ぶりの増加という状況が2025年3月にあり、そのピーク後に少し調整が入っているという状況です。

一方で、新築分譲マンション販売戸数が3割ほど減少し、約15%は売れ残ってしまっている、という現実もあります。

この売れ残り物件の中に、未入居マンションとして市場に再登場する物件が含まれており、価格面でのメリットを享受できる可能性があります。

特に金利上昇リスクを考慮すると、早期の住宅購入を検討する方にとって、未入居物件は有力な選択肢となっています。中古マンションを探す際にも、未入居物件を比較対象に含めることで、より幅広い選択肢を得ることができます。

特に、このページ冒頭で述べた、価額が下落し始めたという場面では、新規で供給されるより新しい新築マンションが、売れ残っている物件よりも高いという状況が発生します。

こうなると、デベロッパーからすると、物件在庫を整理するのは中々簡単には進まないという状況になります。そのため、売り急ぎするデベロッパーが価格交渉に応じてくれる可能性が高まります。

大阪市内の注目エリア動向(2025年版)

中心部(梅田・本町・難波)の高価格帯と供給状況

大阪市の中心部エリアは、駅や公共交通機関、商業施設などへのアクセス利便性と都市機能の集積により、常に高い人気を維持しています。梅田エリアでは、グラングリーン大阪の開発が本格化し、周辺の新築マンション価格にも影響を与えています。

本町や難波といったビジネス・商業の中心地では、タワーマンションを中心とした高価格帯の物件が多く供給されています。これらのエリアの未入居物件は数が限られているものの、立地の価値を考慮すると将来的な資産性も期待できます。

ただし、中心部の物件は価格帯が高く、ファミリー層には負担が大きいのが現実です。この需要を受け持っているのが、(A-3)に書いたインバウンド需要です。

大阪中心部のタワーマンションなどは、かなりの部分外国勢からの投資需要が入っています。

城東・鶴見・福島・都島など、相場と環境のバランスが取れた地域

大阪市内でも比較的価格が抑えられており、住環境と利便性のバランスが良いエリアとして注目されているのが、城東区、鶴見区、福島区、都島区などです。これらの地域は、大阪中心部へのアクセスが良好でありながら、緑豊かな住環境を提供しています。

特に福島区は、JR大阪駅に近接しながらも落ち着いた住宅街として人気が高く、ファミリー向けの分譲マンション供給も活発です。未入居物件では、3LDK~4LDKのファミリータイプが比較的豊富に見つかる可能性があります。

城東区や都島区は、京阪本線や大阪メトロ今里筋線などの交通アクセスに優れ、子育て世帯にも適した環境が整っています。新築マンションの供給が増加している地域でもあり、それに伴い新築未入居物件の出現頻度も高くなっています。

天王寺・阿倍野など利便性・生活圏バランス型エリア

天王寺・阿倍野エリアは、大阪南部の玄関口として再開発が進んでおり、商業施設の充実と交通利便性の高さが魅力です。あべのハルカスをはじめとする大型商業施設が集積し、生活利便性は市内でもトップクラスです。

このエリアでは、タワーマンションから中層マンションまで幅広い価格帯の物件が供給されており、未入居物件の選択肢も豊富です。特に、阿倍野区では新築分譲マンションの竣工が相次いでおり、未入居物件として市場に出る可能性の高い物件も見受けられます。

また、天王寺動物園や大阪市立美術館などの文化施設も近く、質の高い生活環境を求める層からの支持も厚いエリアです。教育環境も充実しており、ファミリー層の長期居住にも適しています。

郊外・準都心の"ねらい目"エリア

堺市・吹田市・東大阪市など、都心アクセスと価格の両立

大阪市外でありながら都心部へのアクセスが良好で、価格面でのメリットが大きいのが堺市、吹田市、東大阪市などの周辺都市です。これらの地域では、大阪市内と比較して2割から3割程度価格が抑えられた新築マンションが供給されています。

堺市では、南海本線沿線を中心に大規模なマンション開発が進んでおり、未入居物件の供給も期待できます。特に、堺駅周辺や三国ヶ丘駅周辺では、都心部への通勤に便利でありながら住環境も良好な物件が多数見つかります。

吹田市は、大阪大学のキャンパスや万博記念公園があることで知られ、文教地区としての性格も強い地域です。阪急千里線やJR東海道本線の利用により、梅田や新大阪へのアクセスも良好で、特にファミリー層からの人気が高いエリアです。

地価が割安で今後開発余地のある沿線

南海本線沿線は、関西国際空港へのアクセス路線としての性格もあり、将来的な発展性が期待される地域です。現在は大阪市内と比較して地価が割安でありながら、インバウンド需要の回復とともに注目度が高まっています。

JR学研都市線沿線も、学術研究都市としての発展が続いており、長期的な成長性が見込めるエリアです。特に、住道駅や鴻池新田駅周辺では、新築マンションの供給が増加しており、未入居物件の出現も期待できます。

これらの沿線では、今後の開発により資産価値の向上も見込めるため、住まいとしてだけでなく資産形成の観点からも注目されています。ただし、開発計画の進捗や交通利便性の向上については、事前の十分な調査が必要です。

子育て・環境重視で選ばれる住宅エリアの紹介

子育て世帯が住まい選びで重視するのは、教育環境、医療機関の充実、公園などの自然環境です。大阪府内でこれらの条件を満たすエリアとして、豊中市、池田市、箕面市などの北摂地域が挙げられます。

豊中市は、大阪国際空港に近い立地でありながら閑静な住宅街が広がり、教育水準の高い地域として知られています。阪急宝塚線や大阪モノレールの利用により都心部へのアクセスも良好で、ファミリー向けの分譲マンション需要が堅調です。

箕面市は、箕面の滝で有名な自然豊かな環境と、質の高い教育環境を両立している地域です。大阪市内への通勤圏内でありながら、ゆとりある住環境を求める世帯から高い評価を得ています。新築マンションの供給は限定的ですが、その分希少価値の高い未入居物件に出会える可能性があります。

新築未入居マンションならではのメリット

即入居可能・モデルルーム状態・値引き交渉の余地

新築未入居マンションの最大のメリットは、購入手続き完了後すぐに入居できることです。通常の新築分譲マンションでは、契約から引き渡しまで数年を要することも珍しくありませんが、未入居物件なら急な転勤や結婚などのライフイベントにも柔軟に対応できます。

また、これまで居住者がいないため、室内はモデルルーム同様の美しい状態を保っています。新築時の設備仕様や内装材がそのまま維持されており、購入者は新築マンションと同等の住環境を手に入れることができます。

価格面では、売主の販売事情により値引き交渉の余地があることも大きなメリットです。長期間売れ残っている物件や、売主の資金回収ニーズが高い物件では、表示価格から一定の価格調整が期待できる場合があります。

築浅・保証あり・設備仕様はほぼ新築同様

新築未入居マンションは、建築から比較的短期間での販売となるため、築浅物件としての価値を保持しています。建物の劣化はほとんどなく、共用部分や専有部分ともに新築時の品質を維持しています。

住宅設備についても、メーカー保証が有効な状態で引き継がれることが多く、購入後のメンテナンス面でも安心です。システムキッチン、ユニットバス、給湯器などの住宅設備は、新築マンションと同等の最新仕様を享受できます。

また、分譲時の住宅性能評価書や建築確認関連書類も整備されており、住宅ローンの借り入れや将来の売却時にも有利に働きます。新築マンションと比較して手続き面での煩雑さもなく、スムーズな取引が期待できます。

売主事情による価格調整のタイミングとは?

新築未入居マンションが市場に出るタイミングは、売主の事情によって大きく左右されます。多くの場合、当初の販売計画通りに売れ行きが進まなかった物件や、モデルルームとして使用されていた住戸が対象となります。

売主である不動産会社は、在庫を長期間抱えることによる金利負担や管理コストを避けたいため、一定期間経過後に価格調整を行うことが一般的です。特に、決算期や年度末などのタイミングでは、売主の資金回収ニーズが高まり、価格面での柔軟性が期待できます。

購入を検討する際は、物件の販売開始時期や売主の販売状況を把握することで、より有利な条件での購入機会を見極めることが可能です。不動産会社の担当者との信頼関係を築き、市場に出る前の情報を得ることも重要な戦略の一つです。

購入タイミングと2025年の注意点

建築費高騰・供給減が続く中での選び方

2025年の大阪マンション市場は、建築費の高騰と供給戸数の減少という二重の課題に直面しています。2025年は大阪万博を控えているため、新築マンションの供給数の増加にともない、新築マンションよりも安価なマンションの需要も高まることが予想されています。

このような市場環境の中で、新築未入居マンションは相対的に価格メリットを持つ選択肢として位置づけられます。ただし、全体的な価格水準の上昇は避けられないため、予算設定は現実的な水準で行う必要があります。

選び方のポイントとしては、立地条件を最優先に考慮し、多少の価格上昇があっても長期的な資産価値を維持できるエリアを選択することが重要です。交通利便性、生活利便性、将来の開発計画などを総合的に評価し、持続的な住環境価値を見極めることが求められます。

金利上昇リスクと早期購入のメリット

現在の低金利環境は長期間続いていますが、将来的な金利上昇リスクは常に存在します。金融緩和が終わると今度は金利が上昇し、住宅ローンを借りにくくなるため、マンションの価格が下落する可能性があるという専門家の指摘もあります。

金利上昇は住宅ローンの借り入れコストを押し上げ、実質的な購入力を低下させます。現在の金利水準でローンを組める今のタイミングでの購入は、将来的な金利上昇リスクを回避する効果的な方法と考えられます。

特に新築未入居マンションは即入居が可能なため、賃貸住宅の家賃負担を早期に解消できるメリットもあります。家賃として支払っていた金額を住宅ローンの返済に充てることで、実質的な負担軽減効果も期待できます。

市場が停滞する"今"だからこそ掘り出し物が出やすい理由

現在の大阪マンション市場は、価格高騰により購入層が限定される一方で、売主側は在庫消化の課題を抱えています。この需給のミスマッチが、購入者にとって有利な条件での取引機会を創出しています。

特に、当初の想定価格で売れ残った物件は、売主の事情により価格調整が行われる可能性が高く、市場価格よりも割安な条件で購入できるチャンスがあります。こうした「掘り出し物」は、市場が活況な時期には現れにくい現象です。

また、購入希望者が限定されている現在の市場環境では、売主との価格交渉や条件面での調整も行いやすい状況にあります。複数の購入希望者が競合することが少ないため、じっくりと検討し、納得のいく条件での購入を進めることが可能です。

まとめ|自分に合った"未入居物件×エリア"の見つけ方

予算・利便性・将来性、どうバランスをとるか

新築未入居マンションの選択において最も重要なのは、予算、利便性、将来性の3つの要素をバランス良く検討することです。まず、住宅ローンを含めた総予算を現実的に設定し、月々の返済負担が家計に与える影響を慎重に評価する必要があります。

利便性については、通勤・通学の利便性だけでなく、徒歩や自転車、車での日常の買い物、医療機関へのアクセス、子育て環境なども総合的に考慮します。現在のライフスタイルだけでなく、将来的な家族構成の変化も見据えた住まい選びが重要です。

将来性の評価では、エリアの開発計画、人口動態、交通インフラの整備状況などを調査し、長期的な資産価値の維持・向上可能性を検討します。2025年の国際博覧会開催が決定して都市開発が進んでいること、人件費の増加による地価の上昇などの理由で価格は上昇を続けていますという現状を踏まえ、万博後の市場動向も視野に入れた判断が求められます。

現地調査・販売会社の見極めが成功の鍵

インターネットでの検索や資料だけでは把握できない情報を得るため、必ず現地調査を実施することが重要です。周辺環境、交通の便、騒音状況、日当たりなど、実際に生活する上で重要な要素は現地でしか確認できません。

また、平日と休日、朝夕の時間帯を変えて複数回現地を訪れることで、エリアの特性をより深く理解できます。通勤ラッシュ時の交通状況や、夜間の安全性なども重要な確認ポイントです。

販売会社の信頼性も重要な要素です。大手不動産会社から地域密着型の業者まで様々ですが、アフターサービスの充実度、過去の販売実績、顧客対応の質などを総合的に評価し、長期的な付き合いができる会社を選択することが大切です。

まずは気になるエリアの相場と供給数からチェックを

具体的な物件探しを始める前に、興味あるエリアの市場相場と供給状況を詳細に把握することから始めましょう。販売前・建設予定・計画中の大阪府の新築分譲マンション・分譲マンション(築1年以上の未入居物件を含む)の情報を定期的にチェックし、市場動向を理解することが重要です。

各エリアの㎡単価、間取り別の価格帯、供給戸数の推移などを調査し、自分の予算と希望条件に合致するエリアを絞り込みます。同時に、未入居物件の出現頻度や価格水準も把握し、購入戦略を立てることも必要になります。

最終的には、市場データと現地調査の結果を総合し、自分のこだわりやライフスタイルと将来計画に最も適した物件を選択することが、満足度の高い住まい購入につながります。焦らずじっくりと検討を重ね、納得のいく住まい選びを実現してください。